これまで私は、絵画、特に抽象画の制作を繰り返しおこなってきた。

しかし、抽象的である、つまり実態が明確でないのにもかかわらず、画材という枠に収められていることに違和感を覚えた。特に、フルイドアートは、流動性を活かした技法であるものの、キャンバスの四角い枠により絵の具が流れる限界値を設けてしまっており、流動性を利用しきれていない勿体無さを感じた。

また、絵画は画面という2次元であるものに収められているが、それはアート作品としての可能性を留めてしまっていると言える。

例えば、ストリートアートにおいて代表的なグラフィティがある。これらは街中の壁や高架下の壁面に描かれる事がほとんどで、優れたデザインではあるものの、公共の壁に描くという違法行為自体が問題視されている。しかし、もしその絵が壁というグラフィティにおいてのキャンバスから脱することができたらどうだろうか。キャンバスから逸脱したグラフィティのデザインは存続しつつも、違法性を排除し、さまざまなシーンに再配置できるかもしれない。

このように平面的なキャンバスから一度脱し、絵を再構築することで、絵画が拡張されると考えた。

本制作では、絵は平面に留まっているという固定概念を覆し、絵画技法上の制約とも えるキャンバスという境界線の越境、そして絵画の空間としての可能性を拡張することを目的とする。それによって生まれる、平面であるにもかかわらず極限まで立体的空間に近づいた、3次元の一歩手前、いわゆる「2.9次元」の空間を完成させる。

調査

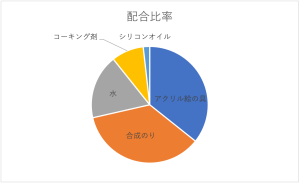

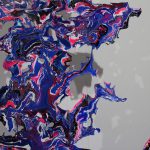

初めに、通常通りの手法でキャンバスにフルイドアートを施すスタディを 重ね、絵の具の色味、動きを観察した。これにより、本制作においての最適な色の組み合わせ方、材料の配合比率を導き出した。基本的にフルイドアートでは、アクリル絵の具、水、そして混色を抑えるための合成のりやポーリングメディウムを混ぜ合わせたものをひとつの“色”として使用する。それらをキャンバスに流し込んでいき、流動性による絵の具の動き、模様の流れを発生させる。スタディを重ねることで、先で述べた材料に加え、絵の具が乾燥した後にひび割れることを防ぐためのコーキング剤、模様を浮き出やすくするためのシリコンオイルも数滴混ぜ合わせることとした。

さらに、実際にキャンバスを利用してフルイドアートを行ったことで、綺麗な模様がキャンバス外へ流れ落ちてしまう勿体無さも痛感した。

研究方法

制作プロセスは以下の通りである。

(1)キャンバスの枠を設けずにフルイドアートに取り組む。

キャンバスは使わないが、絵の具を垂らすサポート生地は必要となるため、透明性の高さ且つ流動性も意識し、本制作ではクリアファイルを使用した。絵の具の に対してそれを大きく上回るサイズにクリアファイルを繋ぎ合わせ、そこに絵の具を流し込む。それにより、絵の具の動きが自然と止まる、つまり流動性の限界まで模様を余すことなく引き出す事ができる。

(2)平面のフルイドアートを立体的に空間に成り立たせる。

(1)のようにしてできたフルイドアートの外枠をカットし、フルイドアート単体として物質化させる。それにより、持ち上げたり、吊るしたりとさまざまな角度からの観賞が可能になり、一気に空間としての幅が広がる。

(3)風景に配置する

カットしたフルイドアートを風景に浮かべることで、空間的に絵画をとらえ、アートの可能性を拡大させる。

ここまでを本制作の手法の一連の流れとする。

まとめ

本制作では、キャンバスの否定から入り、フルイドアートの流動性がもたらす表現領域の拡張を示した。今回開発した技法では、材料さえ整える事ができれば、絵を無限に伸張していくことが可能。つまり表現可能範囲を限定させないことによるフルイドアート本来の魅力を引き出した。

更に、平面からフルイドアートを切り出し、物質化することで現れてくる空間的可能性も感じられるものとなった。これまで平面としか認識されてこなかったフルイドアートが、2.9次元という新たなアートの視点で捉えられた。

本制作ではフルイドアートに焦点を当ててきたが、今回開発した表現技法が他の抽象画、絵画にも応用することができれば、よりアートの可能性の拡張が期待できる。

参考文献

研究を終えて

本制作の手法では、その手順を通して「キャンバスから脱する」という感覚を実感することができたため、目的の達成が満足のいくものとなった。

スタディを重ねることで、新たな可能性が見出されていくことがアートの面白さでもあることを身をもって体感できた。